Was ist ein bedingungsloses Grundeinkommen?

Gründe und Argumente

Es gibt zahlreiche Gründe, die für ein bedingungsloses Grundeinkommen sprechen. Sie betreffen ebenso zahlreiche Problemfelder:

- Menschenwürde, Menschenrecht, Grundgesetz

- Armut, soziale Ungleichheit

- Arbeitslosigkeit, Produktivität

- Unsicherheit (Prekarität)

- künftige Arbeitsformen

- Kreativität

- bezahlte und unbezahlte Arbeit

- Auswirkungen auf Umwelt und Klima

- historische Dividende

- gesellschaftliche Veränderung ist notwendig

- gesellschaftliche Verteilungskämpfe

Aus dieser Vielzahl sieht man bereits, welch vielfältige Verknüpfungen es gibt und daß es nicht sinnvoll ist, Einzelaspekte herauszulösen.

Menschenwürde, Menschenrecht, Grundgesetz

Die Würde des Menschen ist im deutschen Grundgesetz das höchste Gut. Deshalb wird sie gleich im ersten Artikel festgeschrieben:

Artikel 1, Abs. 1:

"Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt."

Aus der Würde des Menschen leiten sich etliche grundlegende Freiheitsrechte ab, darunter auch die Freiheit der Berufswahl:

Artikel 12, Abs. 2+3:

"Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden [...]"

"Zwangsarbeit ist nur bei gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehungen zulässig."

Und wie sieht unsere Realität aus?

Die Demütigungen, denen Hartz-IV-Empfänger ausgesetzt werden, verstoßen gegen diese beiden wichtigen Artikel in eklatanter Weise:

Ihre Würde wird massiv verletzt, sie werden in unsinnige Jobs und "Weiterbildungsmaßnahmen" gezwungen (unter Androhung von Mittelkürzung)

und schließlich bleiben sie doch noch in Not und Armut, weil die Sätze viel zu niedrig sind.

Der Verstoß setzt sich auch weit im Vorfeld bei denen fort, die befürchten müssen, ihre Arbeit und Existenzgrundlage zu verlieren

(und das sind sehr viele!), wenn sie sich nicht in vorauseilendem Gehorsam dem fügen, was von ihnen verlangt wird.

Die Aussicht auf Hartz IV zwingt Menschen, sich anders zu verhalten, als sie es wollen und ihnen gut tut. Ihre Würde wird mißachtet.

Wie viele gute Alternativen bleiben ungenutzt wegen dieser Zwänge?!

Ein bedingungsloses Grundeinkommen setzt dieser Situation ein Ende. Es wird ohne Prüfungen, Zwänge und Bedingungen ausgezahlt,

ja sogar ohne Bedürftigkeit, weil eben jeder Mensch gleich geachtet wird. Die soziale Geringachtung eines Almosenempfängers (wie bei heutigen Sozialleistungen aus "Bedürftigkeit") weicht einem gleichberechtigten Verhältnis der Menschen auf Augenhöhe.

Damit entfällt die Demütigung, die Würde bleibt gewahrt. Mehr noch: es ist eine ausdrückliche Anerkennung des Menschen.

Und die Not wird abgewendet, denn das Grundeinkommen sichert die Existenz und Teilhabe.

Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist im wahrsten Sinne des Wortes "not-wendig"!

Die Mißachtung der Menschenwürde erfolgt gewiß nicht aus bösem Willen. Sie geschieht, weil wir den Menschen aus dem Blick verloren haben.

In unserer Gesellschaft gibt es vom begrifflichen Ansatz her keine Menschen, sondern nur Funktionäre, also Abstraktionen.

Menschen werden nur in bestimmten Funktionen gesehen, z.B. als Arbeitsloser, als Steuerzahler, als Parteivorsitzender, als Ausbilder,

als Arbeitgeber, als Kunde usw.. Die Steigerung davon ist die scheinbare Personifizierung einer abstrakten Gesamtheit:

"Der Wähler" (oder "Konsument") will dies und das...

Das ist eine doppelte Abstraktion und macht es doppelt schwer, die wirklichen Menschen zu sehen.

Wo keine Menschen - da keine Menschenwürde!

Ein Hartz-IV-Empfänger ist eben kein Mensch, sondern eine Rechengröße in Budgets und Statistiken.

Das bedingungslose Grundeinkommen stellt den Menschen wieder in den Mittelpunkt und kann ihm deshalb die Würde zurückgeben.

Es verwirklicht die grundlegenden Menschenrechte, die ein Mensch mit seiner Geburt mitbringt und nicht durch irgendwelche Leistungen oder Wohlverhalten erwerben muß.

Ein Mensch muß sich nicht erst seinen Lebensunterhalt "verdienen": jeder Mensch verdient es, leben zu können!

Armut, soziale Ungleichheit

Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt - und doch gibt es hier Armut.

Das ist ein Skandal!

Der Grund ist nicht Unfähigkeit, Ungebildetheit, Faulheit oder mangelnde Bereitschaft der Betroffenen -

der Grund ist eine gigantische Ungerechtigkeit in der Verteilung des Reichtums.

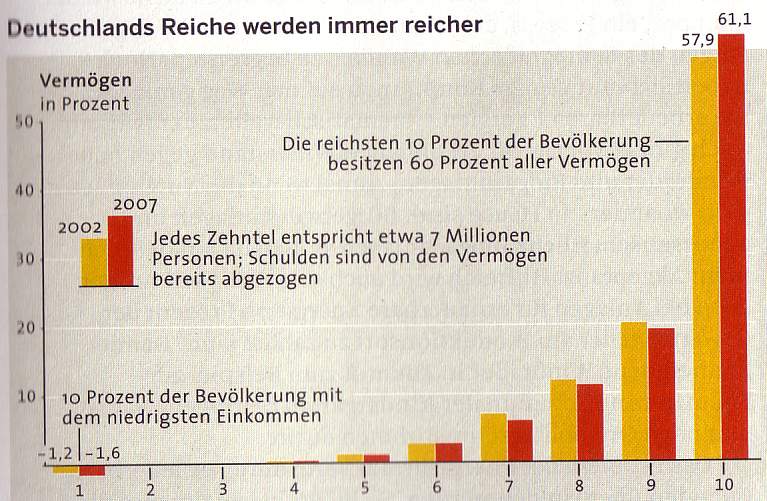

Man könnte damit leben, wenn manche Menschen ein Mehrfaches dessen besitzen wie andere. Aber eine solch krasse Verteilung ist einfach nur obszön.

Sie ist de facto der Ausschluß eines großen Teils der Bevölkerung Deutschlands, ihnen wird die Teilhabe verwehrt.

Glaubt wirklich noch jemand, daß die Superreichen so viel mehr "leisten" als andere, daß ihr Reichtum also gerechtfertigt sei?

Es hat nichts mit einer "Neiddebatte" zu tun, wenn man auf solche Fakten aufmerksam macht. Eher sollte man fragen, woher das Geld denn stammt?

Genauer: von wem?

Ein Effekt des bedingungslosen Grundeinkommens ist eine etwas gerechtere Verteilung des Einkommens.

Es bedeutet eine Umverteilung von oben nach unten.

Hier sei festgehalten: es geht nicht wirklich um eine "Finanzierung" des Grundeinkommens, sondern nur um eine angemessenere Verteilung

von etwas, das bereits längst existiert.

Was diese Graphik für das Vermögen darstellt, gilt in ähnlicher Weise auch für die Einkommen.

Arbeitslosigkeit, Produktivität

In den 1970er Jahren begann eine Arbeitslosigkeit in Deutschland, die als drückendes Problem empfunden wurde. Es waren ein paar

hunderttausend.

Seitdem haben alle Kanzlerkandidaten große Versprechungen gemacht, die Arbeitslosigkeit signifikant zu verringern. Keinem ist es gelungen.

Im Gegenteil: Wenn man all die versteckten, aus der Statistik entfernten Arbeitslosen mitrechnet, haben wir aktuell einen Stand von

ungefähr 6 Millionen, Tendenz: steigend.

Seit mehr als 35 Jahren (von 65 Jahren bundesrepublikanischer Geschichte) haben wir keine Vollbeschäftigung und es ist auch keine in Sicht.

Das ist nichts Schlimmes.

Es beweist nur, daß wir das, was wir zum guten Leben brauchen, mit 6 Millionen Menschen weniger herstellen können.

Und das ist eine gute Botschaft.

Schlimm ist etwas anderes:

Daß diese 6 Millionen kein ausreichendes Einkommen mehr erhalten, teilweise in die Armut und Entwürdigung gedrückt werden

und von der angemessenen Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen werden.

Wir haben kein Produktionsproblem - wir haben ein moralisches Problem!

Weil die Produktivität wächst, brauchen wir immer weniger Arbeitskräfte.

Doch statt uns darüber zu freuen, daß die Arbeit leichter und schneller zu erledigen ist, schauen wir hilflos zu, wie dieser glückliche

Umstand sich in Unglück verwandelt und die Gesellschaft spaltet in "Arbeitsplatzbesitzer" und "Sozialschmarotzer".

Wir begreifen uns nicht als eine Gemeinschaft von Menschen, sondern ausdrücklich als "Arbeitsgesellschaft" oder "Leistungsgesellschaft".

Da kriegt nur, wer "arbeitet". Und damit ist in aller Regel gemeint: eine sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit.

Einkommen sind direkt an eine bestimmte Form von Arbeit gekoppelt.

Das scheint selbstverständlich - ist es aber keineswegs. Viel besser ist es, sich die Arbeit und die Früchte der Arbeit zu teilen.

Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Schritt in Richtung auf Entkoppelung von Arbeit und Einkommen.

Wie viel verbaler und politischer Aufwand, wieviel Ressourcen sind verschwendet worden, nur weil man dem Fetisch "Arbeitsgesellschaft"

huldigte! Weil man nicht anerkennen wollte, daß Vollbeschäftigung weder realisierbar noch wünschenswert ist!

Wieviel Bürokratie, Mißtrauen und Unmenschlichkeit hat dieses falsche Dogma hervorgebracht!

Das alles wird schlagartig entbehrlich, wenn wir mit dem bedingungslosen Grundeinkommen Ernst machen und der Vollbeschäftigung ade sagen.

Unsicherheit (Prekarität)

Viele Menschen befinden sich definitiv in einer äußerst prekären Situation, was ihre Existenzgrundlagen betrifft.

Auszug aus Wikipedia (24.10.2010):

Als Prekarität am Arbeitsmarkt wird die verringerte soziale Sicherheit von Beschäftigten durch systematisch leicht und kurzfristig lösbare Beschäftigungsverhältnisse bezeichnet.

Die Prekarität lässt sich an der Vorkommenshäufigkeit befristeter Beschäftigungsverhältnisse, von Teilzeitstellen und anderen Arten der Beschäftigung messen, bei denen der Arbeitnehmer aufgrund der Unsicherheit, wie seine Beschäftigungskarriere fortlaufen wird, in eine sozial nachteilige Situation gerät. Die Lage des Arbeitnehmers wird in einem solchen Fall als „prekär“ bezeichnet. Der Prozess des relativen Anwachsens prekärer Arbeitsverhältnisse (also zunehmender Prekarität) wird als Prekarisierung bezeichnet.[...]

Da der Arbeitnehmer wenig bis gar keine Kontrolle über seine Arbeitssituation hat, keine sicheren, vorausschauenden Einschätzungen treffen kann und nur einen mangelhaften sozial- und arbeitsrechtlichen Schutz in Anspruch nehmen kann, drohen materielle Armut, soziale Bindungsverluste sowie eine pessimistische Zukunftssicht.

Abgesehen von den Konsequenzen für den Arbeitnehmer gerät die gesamte Gesellschaft bzw. das Massenbewusstsein infolge der Prekarität in eine ungünstige Situation, da das soziale Netz geschwächt bzw. unsicher wird und Probleme sich häufen (z.B. durch Massenentlassungen). [...]

Zu bemerken ist, dass die Prekarisierung seitens der Arbeitnehmer augenscheinlich negativ zu bewerten ist (vom ethischen Standpunkt aus), jedoch der rational geprägte, „lockere“ bzw. „unbeschwerte“ Umgang mit den Arbeitnehmern für die Arbeitgeber zahlreichen Nutzen birgt, beispielsweise, da sie die Mitarbeiter durch die verschärfte Konkurrenz unter diesen zeitweise motivieren und ihre Lohnvorstellungen besser durchsetzen können.

Man beachte, daß auch hier nicht von Menschen die Rede ist, sondern nur von "Arbeitnehmer" und "Arbeitgeber".

Und daß unter einem "rational" geprägten Umgang eine reine Nützlichkeitserwägung (statt einer menschlichen Betrachtung) verstanden wird:

rational = un-menschlich

Solche Unsicherheit verschattet jede Zukunftsperspektive und zerstört die Kreativität.

Neben den materiellen Problemen sind die negativen psychischen Auswirkungen hervorzuheben wie Zukunfts- und Existenzangst.

Wichtig ist außerdem, daß die Unsicherheit wie eine ansteckende Krankheit wirkt und zunehmend auch die Bereiche der Gesellschaft erfaßt,

die noch nicht unmittelbar prekär im obigen Wiki-Sinne sind. Die Aussicht auf Unsicherheit produziert weitere Unsicherheit. So fühlen sich

auch Menschen, die eine noch Arbeit haben, oftmals zu vorauseilendem Gehorsam gezwungen oder dazu, trotz Krankheit zur Arbeit zu gehen,

weil die Angst vor Arbeitsplatzverlust ihnen im Nacken sitzt.

Ganze Belegschaften haben bereits auf Lohn verzichtet, weil ihnen ein kleines Stückchen Sicherheit mehr wert ist als die Lohnhöhe.

Auch Schüler und Absolventen sind bereits von der Unsicherheit erfaßt und bedroht. Ein verbreitetes Motiv für Lebensentscheidungen sind

nicht etwa persönliche Neigung, Interesse, Fähigkeiten, sondern Anpassung an echte oder vermeintliche Anforderungen des "Marktes".

Das bedingungslose Grundeinkommen mildert die soziale Unsicherheit, denn zumindest muß man keine Existenzängste mehr haben.

Ein Grundeinkommen verschafft den Spielraum, auch einmal Nein sagen zu können und nicht alle Bedingungen akzeptieren zu müssen.

Mit einem Grundeinkommen können Veränderungen im Leben wieder bewußt angegangen werden, wo sie oft genug vermieden werden,

weil man an einem Arbeitsplatz festhalten muß.

künftige Arbeitsformen: befristet, wechselnd, unsicher, schwankendes Einkommen, nicht planbar

Menschen, die in den 1950er und 1960er Jahren ihre berufliche Karriere bei einer Firma begannen, konnten häufig bis zum Renteneintritt in der gleichen Firma bleiben. Das war normal.

Heute ist das keineswegs normal.

Nicht nur der Wechsel der Arbeitsstelle - sogar der (mehrfache) Wechsel des Berufes ist an der Tagesordnung.

Kenntnisse und Verfahren veralten unglaublich schnell, Firmen werden "restrukturiert".

Arbeit wird vielfach in Projektform durchgeführt, d.h. befristet, in wechselnden Teams, mit Unsicherheiten behaftet und mit

schwankendem Einkommen.

Das Bundesarbeitsministerium hat im März 2010 bekannt gegeben, daß inzwischen die Hälfte aller neuen Arbeitsverträge befristet sind.

Der SPIEGEL hat in seiner Ausgabe Nr. 12 vom 22.3.2010 seine Titelgeschichte diesem Thema gewidmet:

"Moderne Zeiten - ausleihen, befristen, kündigen: Die neue Arbeitswelt". Daraus geht hervor, daß in den 12 Jahren von 1996 bis 2008 die

"atypische Arbeit" von 20% auf 30% aller Erwerbsarbeiter angestiegen ist. Tendenz: rasant steigend! Am weitesten verbreitet ist die atypische Arbeit in der Altersgruppe von 15-25 Jahren. Die Jugend ist am stärksten betroffen.

Kurz: die persönliche Lebensplanung ist selbst mittelfristig nicht mehr möglich.

Aus heutiger Sicht wirkt das bedrohlich. Das ist es aber vor allem deshalb, weil damit Einkommens-, d.h. Existenzängste verbunden sind. Wenn das Einkommen gesichert ist, kann man es auch positiv sehen: Gestaltungsvielfalt und leichte Anpassung an neue Gegebenheiten sind möglich.

Diese Betrachtungsweise kann man sogar teilweise auf eine ganze Branche anwenden. Dann muß eine veraltete Industrie wie der Kohlebergbau nicht mehr künstlich am Leben gehalten werden (mit enormen Steuergeldern!), nur weil davon viele Arbeitsplätze abhängen.

Ein Grundeinkommen schafft hier Sicherheiten. Denn das Einkommen wird teilweise von der Arbeit entkoppelt.

Damit können sich Menschen an den Arbeiten und Projekten beteiligen, die ihnen gemäß sind und sinnvoll erscheinen.

Kreativität und Freiheit

Arbeiten im Sinne von Tätigsein aus innerem Antrieb ist etwas sehr Schönes und Produktives. Die menschliche Kreativität kann sich ausleben,

die Menschen können innere Befriedigung aus ihrer Arbeit ziehen. Es ist eine nicht entfremdete Arbeit, sie ist eine Äußerung ihrer selbst.

Eine solche Arbeit wird gerne geleistet, der "Lohn" ist die Schönheit ihres Vollzuges, ihre Sinnhaftigkeit und ihr Ergebnis.

Eine solche Arbeit kann von einem wunderbaren Gefühl der Freiheit begleitet sein. Kreativität braucht Freiheit.

Wenn jedoch aus der Not heraus irgendwelche Arbeiten angenommen werden müssen, um den Lebensunterhalt zu sichern, kann das auch umschlagen

in etwas Negatives. Dann kann die Arbeit als fremd, als sinnlos, ja sogar als gegen die eigenen Interessen gerichtet empfunden werden.

Da gibt es kaum noch Schönheit des Vollzuges, vielmehr stumpfe Routine. Das Ergebnis wird an den vorgegebenen Interessen des Auftraggebers

gemessen, aber nicht mehr an eigenen Kriterien. Wir sind nicht mehr frei.

Ein großes Problem liegt darin, daß diese Formen von Arbeit miteinander vermischt sind. Wir sehen es als selbstverständlich und normal an,

daß unser Lebensunterhalt aus unserer Arbeit gewonnen wird und daß dieser deshalb der primäre Aspekt der Arbeit sei. Glücklich diejenigen,

bei denen die anderen Aspekte der Arbeit nicht zu kurz kommen! Doch häufig sind die Menschen aus materiellen Gründen unfrei.

Das bedingungslose Grundeinkommen entkoppelt ein wenig diese beiden Aspekte der Arbeit, indem die blanke Notwendigkeit gemildert wird, den Lebensunterhalt "verdienen" zu müssen. Damit schafft es einen Spielraum, in dem sich Kreativität und Freiheit ausbilden können.

bezahlte und unbezahlte Arbeit

Unbezahlte Arbeit wird heutzutage gering geachtet, obwohl sie unentbehrlich ist. Unsere Gesellschaft könnte ohne sie nicht existieren, ohne den freiwilligen Einsatz in Familie, Verein, Politik und menschlichem Miteinander würde sie kalt und tot. Die produktive Bedeutung für unsere Gesellschaft wird völlig unterschätzt. Ohne unbezahltes Engagement gäbe es keine Kinder und keine Zukunft.

Ohne unbezahlte Arbeit wäre unsere Gesellschaft nicht lebensfähig.

Ohne unbezahlte Arbeit wäre unsere Gesellschaft sinnlos!

Tatsächlich wird viel mehr unbezahlte Arbeit (96 Mrd. Stunden) geleistet als bezahlte (56 Mrd. Stunden).

Wir merken nur nicht, wie wichtig sie ist, weil sie in unserem Bewußtsein so selbstverständlich ist. Auf diesem Gebiet ist die Tätigkeit

bzw. Arbeit noch nicht zur Ware heruntergekommen, sondern innig mit dem Menschlichen verbunden. Man kann nicht von einem "Arbeitsmarkt"

sprechen und es werden keine Rechnungen ausgestellt.

Unsere Wirtschaftswissenschaftler ignorieren in ihrer großen Mehrheit dieses Phänomen. Folgerichtig gibt es noch nicht einmal begrifflich ein Mittel, den Wert der nicht bezahlten Arbeit richtig einzuschätzen.

Ein Grundeinkommen stärkt den Bereich der unbezahlten Arbeit und wertet ihn auf.

Auswirkungen auf Umwelt und Klima

Es gibt vielfach schädliche Produkte oder Produktionsmethoden. Es gibt Mitarbeiter, denen bereitet es Probleme, an etwas beteiligt zu sein,

was sie nicht gut finden. Aber sie haben keine Wahl.

Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen können Menschen "Nein" sagen. Sie haben den materiellen Freiraum, aus einem Verantwortungsgefühl

heraus die Mitarbeit zu verweigern. Die Menschen haben dann eine Wahl.

historische Dividende

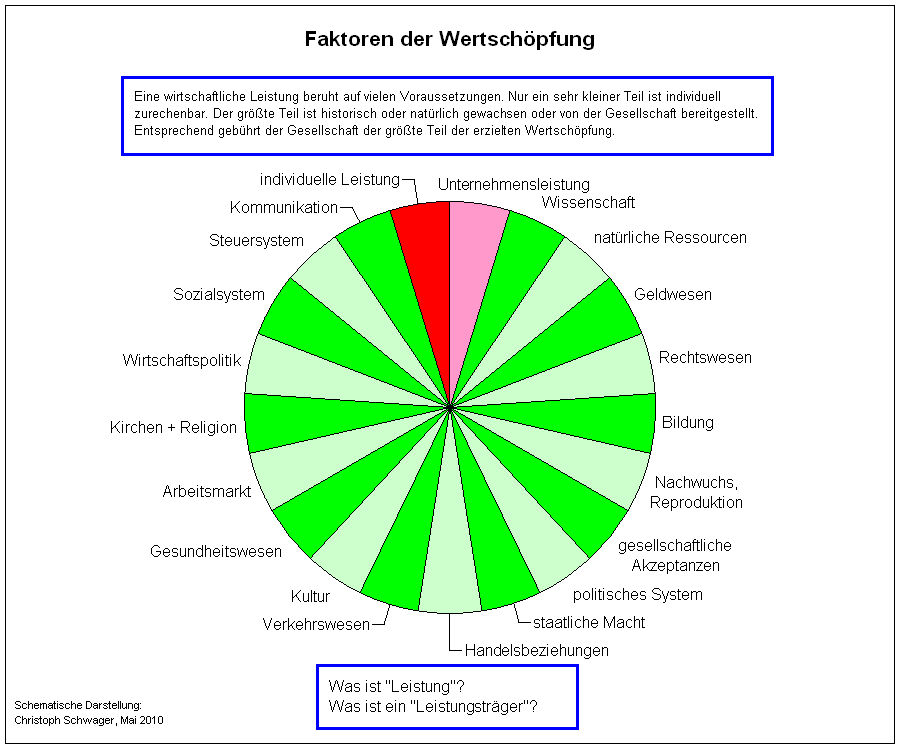

Der Erwerb von Einkommen und die Akkumulation von Reichtümern beruht auf vielen gesellschaftlichen Voraussetzungen.

Viele Gesellschaften und noch mehr Generationen

haben gearbeitet und gewirkt, daß die heutigen Möglichkeiten des Erwerbs überhaupt existieren. Dazu gehören z.B. das Rechtswesen, staatliche

Infrastrukturen, Geldwesen, eine politische Kultur, die ein Privateigentum und Zinsen grundsätzlich akzeptiert, Handelsstrukturen,

gemeinsame Grundlagen von Werten, Bildung, Gesundheit, Wissenschaft und vieles mehr. Das alles ist keineswegs selbstverständlich!

Unzähligen Wissenschaftlern und Ingenieuren ist es beispielsweise zu verdanken, daß uns heute Maschinen viel Arbeit abnehmen können.

Es gibt in der heutigen Wirtschaft praktisch keine rein "eigene Leistung" mehr!

Es ist Vermessenheit, die heutige zum Teil skandalöse Verteilung mit eigener Leistung zu begründen (böses Stichwort "Leistungsträger").

Das ist eine historische Gemeinschaftsleistung, deren Nutzen auch der Gemeinschaft zugute kommen muß, indem alle von den

Erträgnissen bekommen und weniger arbeiten müssen.

So gesehen kann ein bedingungsloses Grundeinkommen als historische Dividende verstanden werden.

gesellschaftliche Veränderung ist notwendig

Angesichts der globalen Probleme, die sich zu einer Metakrise des Systems entwickelt haben,

kommen wir mit "alten" Mitteln nicht mehr weiter.

Neben den globalen Krisen von Umwelt, Biodiversität, Wirtschaft und Finanzen,

Erschöpfung der Rohstoffe (vor allem Öl), gewaltsamen und kriegerischen Konflikten, Flüchtlingströmen mit Dimensionen weit größer

als die antiken Völkerwanderungen und kulturellen Konflikten ist der Klimawandel das beherrschende Thema.

Wie können wir glauben, daß unsere Gesellschaft stabiler ist als das Äonen-alte Klima, das nun kippt?

Die Geschichte lehrt uns: Eine minimale Klimaabkühlung ab dem 15. Jhd. hatte deutliche Auswirkungen auf die damaligen Gesellschaften.

In Wikipedia kann man folgende

Schlußfolgerung lesen: "Somit war

die Kleine Eiszeit, wenn auch indirekt, eine von vielen Ursachen für den Ausbruch der Französischen Revolution."

Der Neandertaler hat die letzte Eiszeit nicht überlebt. Aber wir glauben, daß unsere junge Gesellschaft den viel rascheren

Klimawandel mit alten Rezepten meistern kann.

Wir müssen neue gesellschaftliche Strukturen aufbauen, die uns ermöglichen, von den Wachstumszwängen und der Konsumorientierung frei zu

werden und unsere natürlichen und kulturellen Ressourcen besser zu nutzen.

Das bedingungslose Grundeinkommen gehört als ein Element dazu. Es hat die Potenz, menschliche Kreativität für soziale Veränderungen

freizusetzen.

Dieser Abschnitt soll ins Bewußtsein bringen, daß es sich bei dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht um eine isolierte politische Maßnahme handelt, sondern eine Komponente von weiteren tiefgreifenden Veränderungen ist.

gesellschaftliche Verteilungskämpfe

Bekanntlich erschöpfen sich die Vorräte von wichtigen Rohstoffen, auf die unser Wirtschaftssystem aufbaut. Beim Öl ist das Maximum der Förderung

bereits erreicht oder überschritten (siehe z.B. Peak Oil).

Im Oktober 2010 war das Problem von akuter Rohstoff-Unterversorgung Thema auf einem Kongreß des BDI.

Bei geringer werdendem Angebot und weiter ansteigender Nachfrage werden die Preise massiv steigen. Aber selbst höhere Preise ändern nichts daran,

daß die auf diesen Stoffen - vor allem Öl - beruhende Produktion geringer wird, also schrumpft. Wir müssen uns auf gigantische Verteilungskämpfe

einstellen, die womöglich gewaltsam ausgetragen werden. Doch auch (militärische) Gewalt kann das Öl nicht vermehren.

Wir haben es als Gesellschaft nie gelernt, unsere Ressourcen wirklich zu verteilen, denn wir haben meistens nur Zuwächse verteilt, ansonsten

aber Besitzstandswahrung betrieben. Das wird in Zukunft nicht reichen.

Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen realisieren wir ein völlig neues Verteilungsmuster, das die kommenden Verteilungsprobleme vielleicht etwas besser lösen kann, weil neue Kriterien gelten.